「法を究める」

──「法を学ぶ」の一歩先へ

慶應義塾大学大学院 法学研究科 進学ガイド

〜 法律学(民事法学専攻・公法学専攻)編

大学院教員からのメッセージ

法律学を研究する

── 教員からのメッセージ

教授

山本 龍彦

専門:憲法

「社会のさまざまな事象に目くばせしつつ、解釈によって条文の行間を埋め、社会における憲法価値の実現に貢献すること、それが憲法学の使命です」

教授

丸山 絵美子

専門:民法

「広くて深い民法理論を足掛かりに、社会のいまと向き合い、明日の社会をデザインしたいと思っています」

教授

亀井 源太郎

専門:刑法・刑事訴訟法

「自分の興味関心をじっくり突き詰めて考える、それが裁判実務をよい方向に導くことになるとすれば、これ以上の喜びはありません」

教授

大屋 雄裕

専門:法哲学

「法哲学とは、あるべき法、いまここには存在しないものの探求を使命としています」

教授

北澤 安紀

専門:国際私法

「国際的判決調和の実現を目指す、

それが国際私法という学問です」

大学院出身者からのメッセージ

大学院法学研究科で得られたこと

── 課程を終えた方々からのメッセージ

法学研究の魅力

渡邊 貴

岡山大学法学部専任講師

本研究科 民事法学専攻 博士後期課程 出身

主要業績:「複合契約の解除における契約消滅のリスク負担と『取引』概念の『類型』」法学政治学論究130号153頁以下等

既存の知識・議論を理解した上で、これに批判的な検討を加え、新たな知見を示す。これが、研究活動の中心的な営みであるかと思います。とりわけ、法は社会における重要な規範であるため、法を理解することは社会そのものを理解することにもつながります。そのようなこともあってか、法学研究の営みを通して私たちが生きる社会について新たな発見ができたときの感動には、何ものにも代えがたい魅力があると私は感じています。そして、このような魅力ある活動を一生の仕事にしたいと思ったことが、私が法学研究科に進学した動機でもあります。

もっとも、研究活動は楽しいことばかりではありません。不安や悩みを伴い、かつ、これらの方が大きいこともしばしばです。とはいえ、こうした苦しさを経験し、そしてそれを乗り越えて何かの発見をする、というプロセスにこそ、実は研究活動の真の魅力があるのではないかとも思っています。

本学法学研究科では、こうした法学研究の魅力を体感するための様々な機会が用意されています。-大変なことも多いけど、わくわくどきどきしながら誰も知らない法の世界を旅する-そんな法学研究の魅力を、皆さんもぜひ味わってみませんか?

テクスト読解の面白さ

菅谷 麻衣

拓殖大学政経学部 助教

本研究科 公法学専攻 博士後期課程 出身

主要業績:「修正1条の空隙――アメリカにおけるわいせつ表現の規制根拠」陶久利久編著『性風俗と法秩序』(尚学社)158頁以下等

私は、日米の表現の自由の比較研究をしており、その研究上、判例分析は必須のものとなります。もっとも、大学院に入学した当初は、判決テクストを文字通りに読みさえすれば、判例を理解することができると考えていました。それが違うと気付かせてくれたのは、大学院で展開される少人数授業でした。アメリカの判例を読む授業では、優れた法律家の手になる判決文は何度も読むに値するテクストであると学び、フランス語文献を読む授業では、一行ずつ単語の意味と論理を追うことの大切さを知りました。無味乾燥に見える法テクストも、それが成立した背景やその論理構造まで考える面白さを知れば、全く違うものに見えてきます。

現在は、拓殖大学で公法判例を読むゼミを担当しています。本研究科の先生方のように、とはなかなかいきませんが、私自身が大学院の授業で感じた面白さを少しでも伝えられれば、と思い、学生と判例を読んでいます。

研究科案内

─ 大学院法学研究科のご案内 ─

-

以下では、法学研究科の概要や入学者選抜等についてご紹介します。より詳しくは、下記サイトに掲げてあるパンフレットをご参照下さい。

-

1

専攻

法学研究科は、民事法学、公法学、政治学の3つの専攻から構成されており、前2者が法学部法律学科に対応するものとなります。民事法学専攻は、民法、商法、民事訴訟法、国際私法、知的財産法などを、公法学専攻では、憲法、行政法、租税法、国際法、刑法、刑事訴訟法などを研究対象としています。基礎法学、外国法、社会法は、各人の研究テーマにあわせ、民事法学と公法学いずれの専攻に所属することもできます。

なお、公法学専攻修士課程には、JAXA(宇宙航空研究開発機構)との連携により、宇宙活動に携わる法務担当者を養成する「宇宙法専修コース」が設けられています。 -

2

課程

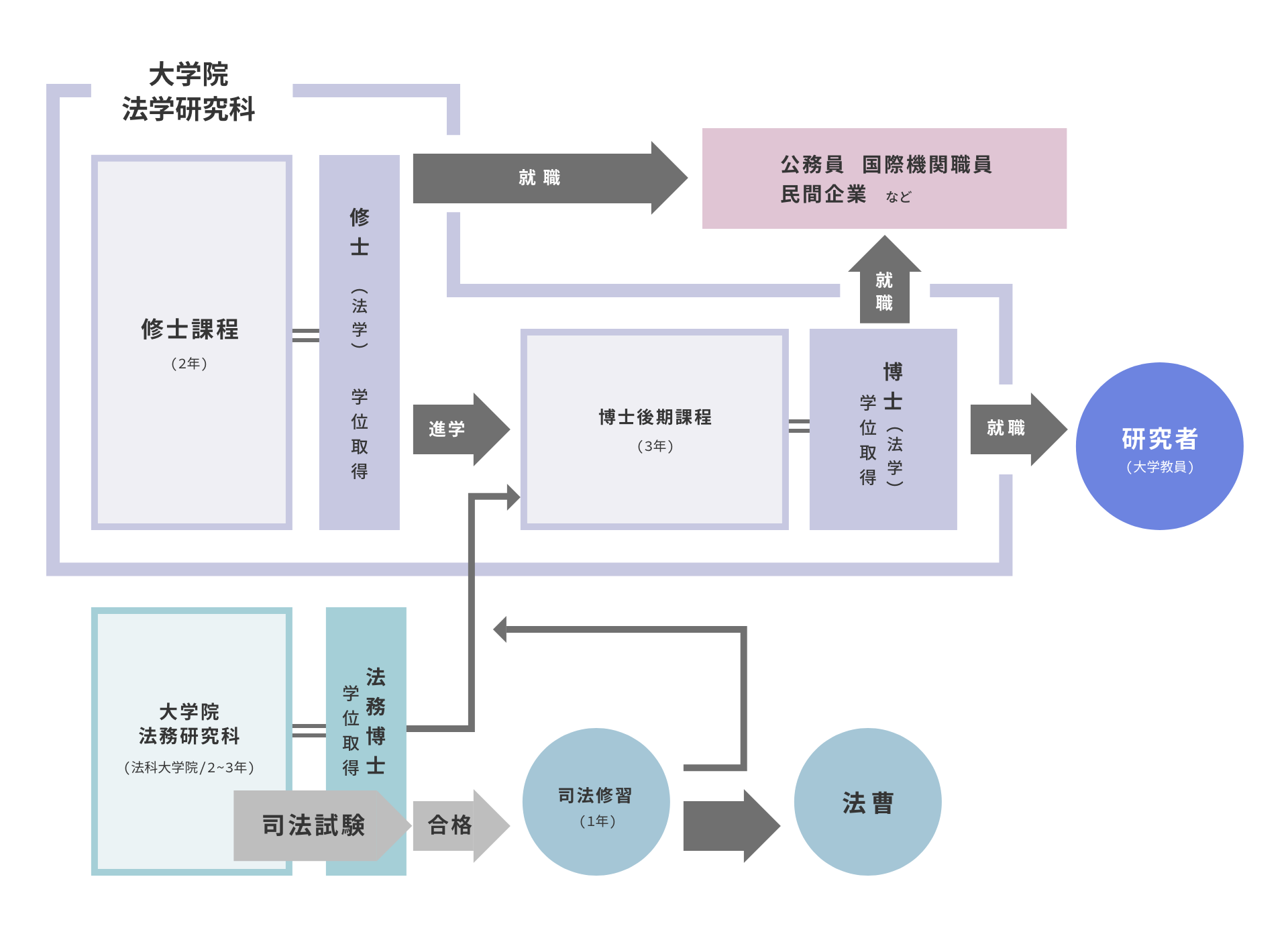

大学院の教育課程は、「修士課程」(2年)と「後期博士課程」(3年)に分かれています。

学部を卒業後、大学院に入学したはじめの課程が修士課程であり、ここで所定の単位の授業科目を修得し、修士論文を提出して審査に合格すると、「修士(法学)」が授与されます。

修士課程修了後に進学する後期博士課程では、所定単位を取得するほか、指導教授による指導の下、各人が自身のテーマについて研究をすすめていきます。学位請求論文を提出し審査に合格すると、「博士(法学)」が授与されます。

なお、法律学系の大学院としては、法曹養成を目的とする法科大学院(大学院法務研究科)もありますが、同大学院を修了した後に後期博士課程へ進学するルートもあります。

-

3

卒業後の進路

修士課程を修了して後期博士課程に進学し、その課程を修了した者の多くは、大学教員・研究者の職をめざしています。

これまで本研究科は、法律学の各分野において、非常に多くの大学教員・研究者を輩出してきました。

このサイトでは、「研究者への道」を中心に説明をしていますが、大学院法学研究科では、高度専門人として活躍する人材の育成も行っており、修士課程を修了した者は、企業の法務部門や公務員など、修士課程での研究歴を活かしたさまざまな職種に就いています。

-

4

入学者選抜について

修士課程の入試は、「秋期入試(出願:7月、試験:9月)」と「春期入試(出願:12月~1月、試験:2月)」の年2回行われています。第1次試験として筆記試験(外国語1科目と専門科目1科目)が、第2次試験として口頭試問が課されます。 出願や試験の日程、試験方法など詳細については、下記「入学試験要項」をご参照下さい。

-

*推薦制度(第1次試験免除)について

慶應義塾大学法学部第4学年に在学し、下記の要件を満たす学生については、修士程の第1次試験が免除されるという推薦制度があります。

①第3学年までに修得した科目の成績が当該学年の当該学科の学生全体の上位4分の1以内に位置する者

②ゼミ担当者もしくは三田所属の専任者から大学院への進学について推薦を受け、受入教員の承諾を得た者

③出願時に第4学年に在籍している者

修士課程推薦制度につき詳しくは、下記をご参照下さい。

-

5

奨学制度について

慶應義塾大学大学院では、成績・人物とも優秀で、研究の意欲を持ちながらも、経済的な理由により就学が困難な学生を対象として、各種の奨学制度を設けています。詳しくは、下記をご参照下さい。

-

*助教の任用について

大学院法学研究科では、博士後期課程に在籍している者、あるいは同課程を修了・単位取得退学している者を対象として、助教(有期・研究奨励)の任用を行っています。助教は、若手研究者の育成支援及びキャリア形成促進を目的として設けられた制度です。その任務は研究活動および教育補助が主であり(授業は担当しません)、給与が支払われます。