- ホーム

- 慶應義塾大学大学院法学研究科について

-

カリキュラムの概要──学位取得のプロセス──

カリキュラムの概要

──学位取得のプロセス──

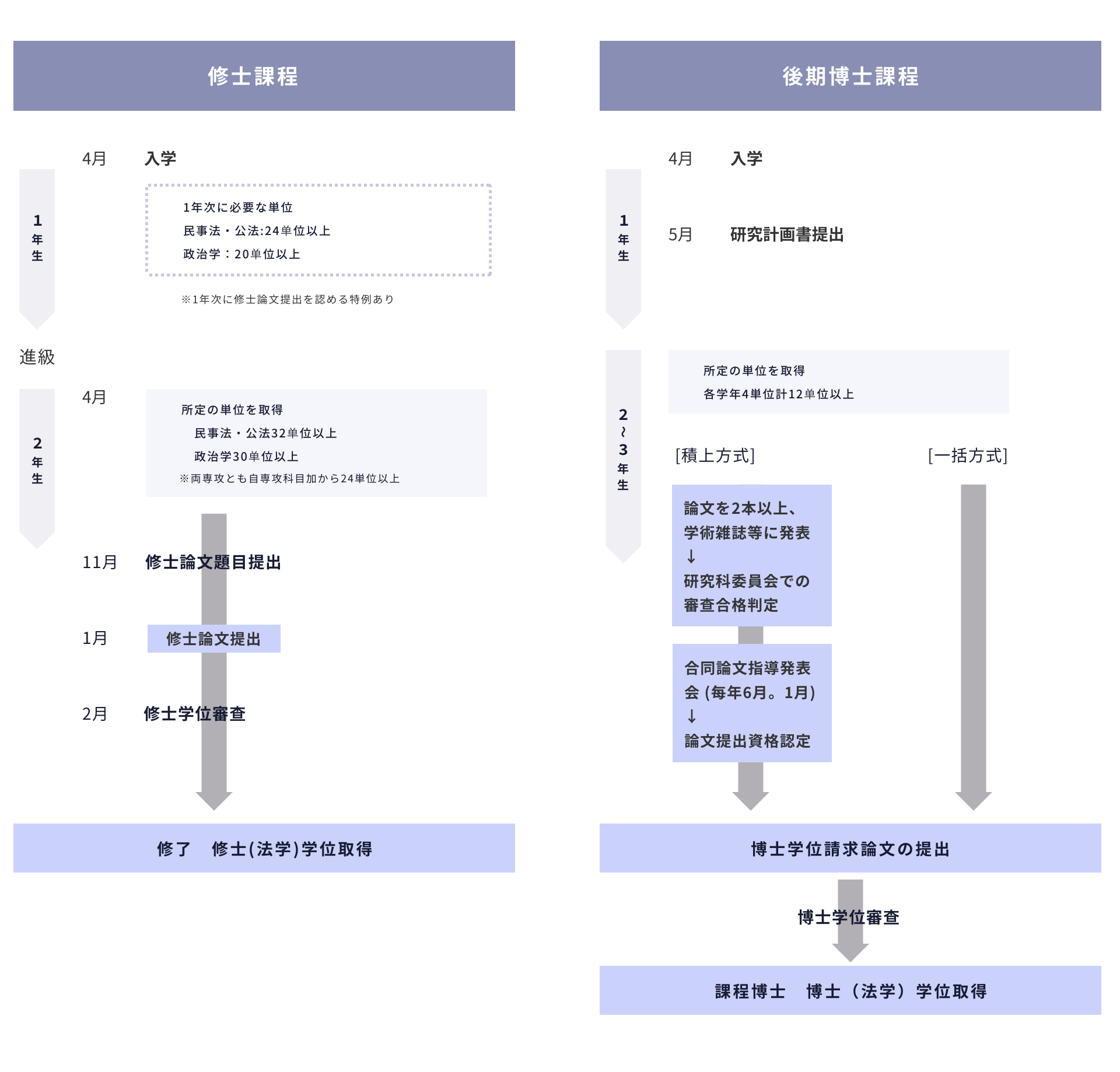

大学院の教育課程は、「修士課程」(在学期間2年)と「後期博士課程」(在学期間3年)に分かれています。

修士課程

修士課程では、自専攻または他専攻に設置された科目を履修するとともに、修士論文執筆のための研究をすすめることになります。在学期間に関しては、原則として2年以上の在学が求められますが、優れた業績をあげた者については、1年以上在学すれば足りるものとされています。

●所定の科目の履修

法学研究科では、各専攻・分野において修士課程の全在学期間を通じて履修可能な少人数演習科目を多数設置しており(詳細については「開講科目一覧」を参照のこと)、これらの履修を通じて、自身の専門領域をはじめ周辺領域ないし学際的分野に及ぶ高度な専門的知見と研究能力の涵養がめざされます。修士課程の修了のためには、これら大学院の科目について所定の単位(民事法・公法専攻は32単位、政治学専攻は30単位)以上を取得しなければなりません。

●修士論文の執筆

修士課程入学時より、修士課程の入学選考に際して提出・審査された研究計画書に基づき、指導教授による指導のもとで自身のテーマに関して研究をすすめ、その成果を修士論文としてまとめます。民事法学・公法学専攻においては、関連分野の複数専任者の共同担当による「合同演習」において集団指導方式により、政治学専攻では、指導教授が担当する「特殊演習」において研究室単位での個別指導方式により、それぞれ定期的に研究報告を行うことが義務づけられており、段階的に論文完成をめざします。

修士学位を取得するためには、指導教授の許可を得て、前年11月に修士論文題目届を提出したうえで、翌1月の所定の日までに修士論文を提出しなければなりません。そして、主査および2名の副査による論文審査及び口頭試問を経て、法学研究科委員会で審議の結果、合格と認められると、「修士(法学)」の学位が授与されます。

後期博士課程

後期博士課程においては、開講科目を履修することのほか、博士学位請求論文の完成・提出に向けてそれぞれのテーマについて研究をすすめていくことになります。

博士学位請求論文の作成方法については、「積上方式」と「一括方式」のいずれかを選択します。積上方式の場合は、在籍中に公刊した2本の論文が、それぞれ「論文指導Ⅰ」、「論文指導Ⅱ」として単位認定され、さらに総括としての研究報告が「合同論文指導(論文指導Ⅲ)」として単位認定されることによって、論文提出の資格が与えられます。一括方式の場合は、積上方式のようにいくつかの論文を順次公刊するのではなく、後期博士課程の修了時に論文をまとめあげる形をとるものです。

上に述べた「論文指導」に加えて、各専攻に設置された科目について所定の単位(各学年4単位、計12単位)以上を修得し、博士論文の審査及び最終試験に合格すると、「博士(法学)」が授与されます。なお、在学期間については、5年(修士課程に2年以上在学して課程を修了した者はこの在学期間を含む)以上の在学が求められていますが、優れた研究業績をあげた者は、3年(修士課程の在学期間も含む)以上在学すれば足りるものとされます。

* 後期博士課程における在学期間の上限は6年間です。この期間内に上記の要件を満たすと後期博士課程を修了することができます。この期間を超えて学位論文を提出した場合は「課程博士」ではなく、「論文博士」としての審査対象となります。